Кажется, что истории о семьях, в которых профессиональные традиции передаются из поколения в поколение, остались в далеком прошлом. На самом же деле преемственность в почете до сих пор. Кроме того, наличие семейных трудовых династий является показателем устойчивости работы предприятия.

Вслед за родителями на производство приходят дети, внуки. Так передаются опыт и навыки. Это произошло и в семье Мартьяновых.

Без малого тридцать лет В.А.Мартьянов отдал Сеченовскому ЛПУМГ. Прошел путь от машиниста технологических компрессоров до начальника КС. Является Заслуженным работником Общества «Газпром трансгаз НН». Сегодня Виктор Алексеевич на заслуженном отдыхе. На смену пришел сын. Алексей Викторович — сменный инженер на ГКС «Ямбург-Елец-2», «Ямбург — Западная граница». А началось всё много лет назад с дедушки.

основоположник

Алексей Васильевич Мартьянов родился и вырос в Мурзицах. Он выходец из большой многодетной семьи, и детские годы его выпали на тяжелое военное время. Когда началась война, ему было одиннадцать. Отца в самом начале войны забрали на фронт, но по воспоминаниям детей, до фронта он так и не доехал и повоевать не успел: эшелон с призывниками попал под бомбежку; домой прислали скупое: «Пропал без вести».

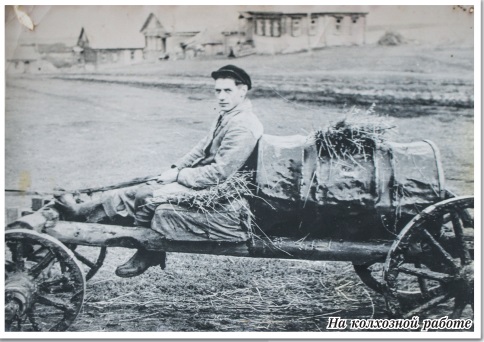

Он, мама, три брата и две сестры остались без самого дорогого — мужа, отца. Алексей — за старшего. Сложно было без отца, и говорить тут нечего. Тогда вместе со многими сверстниками, совсем ещё несмышлеными мальчишками и девчонками, встал в один ряд с матерями, бабушками и дедушками на колхозном поле: пасли стада, возили воду на фермы, собирали урожай; на лошади из Мурзиц в Сеченово возил дрова: путь не близкий — двадцать пять километров в одну сторону. Его сын, Виктор Алексеевич, вспоминает отца, как человека необыкновенно сильного, который мог распрячь лошадь и на себе тянуть сани с дровами.

В армию Алексей Васильевич был призван уже в мирное время, в январе 1951 года. Проходил службу в Подмосковье, а потом вернулся в родные края. Это был 1956 год. Придя из армии, первое что сделал — это построил новый дом для матери, сестер и братьев. Затем женился и переехал в Бегичево. В колхозе работали за трудодни, и пришлось выбирать. Пошёл плотничать. В день мог до трёх рублей заработать — большие деньги. Уже сын подрастал.

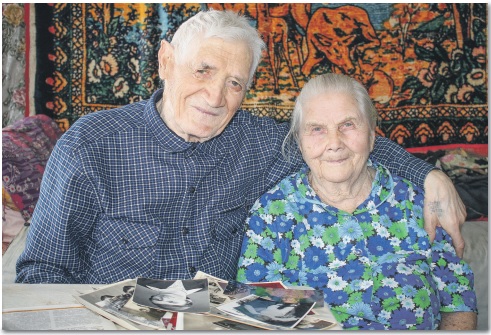

Алексей Васильевич ушел на заслуженный отдых в 1993-м, отдав заводу более двадцати лет. Сегодня его уже нет с нами. А.В. Мартьянов не дожил до своего дня рождения всего ничего, ему бы исполнилось девяносто три. Сын, семья бережно хранят воспоминания об отце, юбилейные медали по случаю Победы в Великой Отечественной войне и удостоверение ветерана, ряд других памятных вещей, среди которых и Почётная грамота «Старейший работник кирпичного завода».

не жалея времени и сил

Сейчас на месте кирпичного завода — забытое, полуразрушенное здание. А когда-то численность рабочих доходила до ста семидесяти человек. Это было в то время, когда сын Алексея Васильевича — Виктор приходил на завод, чтобы помочь матери высаживать кирпич.Помню, как там было жарко. Температура была настолько высокая, что в резиновых сапогах нельзя было работать — подошва плавилась. Надевали подшитые валенки, — вспоминает Виктор Алексеевич. — До сих пор помню, что одна пачка — это двести кирпичей: двадцать рядов по десять штук в каждом. Мама моя Вера Павловна работала на формовке кирпича. Тяжелый труд. Здоровье стало подводить. Её перевели на асфальтовый завод на облегченные работы, а потом уже вышла на пенсию. Кстати, потом на заводе кольцевую печь убрали и поставили печь на газу, но это уже было в пору, когда завод перешел в собственность ЛПУМГ. На берегу Суры тогда построили благоустроенные дома с газом и прочими удобствами — это было для тех, кто там работал. А сюда приезжали на работу из разных сёл: Ратово, Мурзицы, Бегичево…

Отслужив на Дальнем Востоке, В.А. Мартьянов окончил Ардатовский сельскохозяйственный техникум по специальности агроном и даже пять лет успел поработать в сельском хозяйстве. Но потом случай свёл Виктора Алексеевича с В.Н. Грыжиным. Это был 1986 год.

Начинал с машиниста технологических компрессоров на станции «Уренгой-Елец-1». Тогда эту станцию только готовили к пуску, шли пуско-наладочные работы. Так как опыта работы в данной профессии не было, производства не знал — пришлось нелегко. Осталось в памяти на всю жизнь — как после работы изучал электрику, механику, работу контрольно-измерительных приборов; и первая зарплата — сто сорок рублей. Но всё, как в той поговорке «Терпение и труд всё перетрут». Тем более что рядом опытный наставник-руководитель — А.И. Лобанов-Гущин. И результат не заставил себя долго ждать: через пару месяцев — сменный инженер, в июле 1987-го переведен на должность инженера II категории, в 1988-м уже начальник цеха «Ямбург-Елец-2», «Ямбург — Западная граница», а с 2000-го — «Уренгой-Ужгород», «Уренгой-Центр-1», где и проработал до выхода на заслуженный отдых, до 2014-го.

Всякие трудности возникали. Производство росло, развивалось, знаний не хватало — пошел учиться, получать высшее. В 2004-м окончил Казанский государственный технологический университет. Разные должности занимал за всё время работы, даже преподавал — обучал сменных инженеров. И сейчас, выйдя на пенсию, бывает скучаю по своей работе, по коллективу. Кстати, он, коллектив, всегда был очень сплоченным. На таком производстве без помощи и поддержки никак: ветераны и молодежь в одной связке. А так и должно быть.

осознанный выбор

В 2002-м году в филиал ООО «Волготрансгаз» Сеченовское ЛПУМГ на должность слесаря-ремонтника 4 разряда службы тепловодогазоснабжения устроился сын Виктора Алексеевича Алексей. Окончив три курса в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, понял для себя, что специальность, которую он выбрал, вовсе не то, чем бы он хотел заниматься в дальнейшем; перевёлся в тот же вуз, что окончил отец и связал жизнь с производством.

Тогда же, в 2002-м, был переведен в ученики машиниста на КЦ «Ямбург-Елец-2». Затем присвоили четвертый разряд, потом и пятый… Сегодня — инженер II категории (сменный).

Сегодня у Виктора Алексеевича подрастает внук. Никите всего тринадцать, он ещё школьник и кто-то может сказать, что ему пока рано думать кем стать, какой вуз выбрать, а после и специальность. Но семья уверена, что Никита пойдет по стопам деда и отца. По крайней мере, он для себя уже именно так решил. Так что в ближайшие годы династия Мартьяновых точно не прервется.

Т.КАРПОВА, фото П.Здюмаева и

из личного архива семьи Мартьяновых