До Сеченова всего каких-то пять-шесть километров, а как будто затерялась, затаилась эта маленькая деревенька в стороне от трассы. И указатель есть, вот только жителей там совсем немного. Круглый год практически никто не живет. Зимуют в городах, райцентре. С апреля съезжаются на летнее поселение несколько жителей; из Сеченова приезжают на выходные. В конце сентября (вот как сейчас) первые дачники прощаются с малой родиной еще на полгода. А кто-то до последнего, до белых мух, обитает здесь. В Кикинке.

А вот и первый дом с активными признаками жизни. Не просто окошенная территория и занавески на окнах – из приоткрытой двери слышны людские голоса, звуки телевизора. И хозяева сразу отозвались. Супруги Секаевы, Любовь Николаевна и Александр Анатольевич.

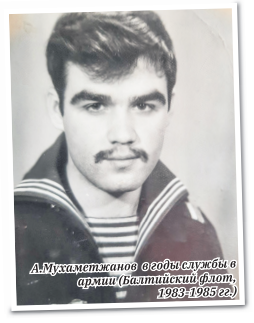

Они поженились в 1982-м. Познакомиться было делом нехитрым: он здешний, она из Ильинки – соседи. Уже спустя три года переехали на жительство в город. В Дзержинске супруга работала лаборантом на химзаводе, супруг — водителем. Еще до армии в колхозе ильинском начинал. Любовь Николаевна в колхозной столовой поваром была. И квартиру им дали, и сын их здесь родился. Но…

— Еще задолго до того уезжать люди стали из деревни, — влилась в разговор соседка Секаевых, местная уроженка Л.А. Карякина. — Уже и 1948 года рождения люди отъезжали, а уж дальше тем более. Если не в город, то в Сеченово.

В 1971-м и Л. Карякина уехала. В Горький учиться. Стала экономистом. Работала на заводе, водоканале, облгазе. Вот уже десять лет как вышла на пенсию. Каждое лето проводит в Кикинке. Уезжает обычно в двадцатых числах сентября. И не с пустыми руками, разумеется: на долгую зиму хватит запасов с собственного огорода.

Под конец дачного сезона и устанешь, и соскучишься по своему городскому жилищу. Но проходит совсем немного времени, и снова тянет туда, где прошли самые лучшие годы.

— Все у нас было, — продолжают новые знакомые. — Школа начальная, вот тут по соседству стояла, чуть повыше — клуб, магазин. Овцеферма какая была… Даже стадион свой. Да, у первого дома, как в Кикинку въезжаешь. В футбол играли деревня на деревню: с ильинскими, бахметьевскими, мяндровскими. Ведь только у нас, в Кикинке, ребят человек тридцать было. До Сеченова пешком ходили: через заготскот или через аэродром. Мужчины местные, было время, в сельхозтехнике, сельхозхимии работали; женщины трудились в колхозе.

Мечтали и о газификации кикинские жители, были желающие, даже работа в этом направлении велась, но дело как-то заглохло, так и остались без голубого топлива в пяти километрах от райцентра.

Пока были живы родители, Секаевы регулярно их навещали. А потом и сами перебрались в родную глубинку. В течение всего года периодически приезжают, уезжают по делам в город, но снова возвращаются сюда. В Кикинке всей семьей встречают новый год, вон и елка перед домом растет. Для согрева – незабвенный деревенский подтопок.

В Сеченове живет брат Александра Анатольевича, у супруги брат и сестра в соседней Ильинке. Из Сеченова по выходным еще несколько семей приезжают: здесь огороды, деревенский воздух, родные просторы.

Хорошо вам здесь?

Было бы плохо — не ездили бы. Лежали бы в городе на диване, — убедительно шутят супруги Секаевы.

Е.Егорова, фото автора