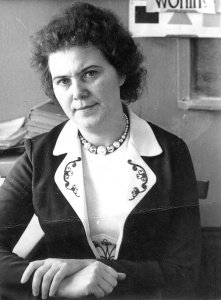

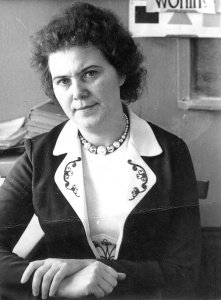

А.А. Мишанина

Этот рассказ о трагической судьбе своих подруг прислала нам уроженка Липовки

А.А. Мишанина (в девичестве Бочкова). Анна Анатольевна — заслуженный учитель РФ,

педагог с 40-летним стажем – живет в пригороде Казани, часто вспоминает свою малую родину и ее жителей.

Родное село Липовка! Оно примостилось в уголке возле Мордовии и Чувашии. А вот и наша улица Заовражная, где прошли моё детство и юность. Через три дома жили три моих закадычных подруги, три сестренки: Нина, Лида и Тая Кузнецовы. Нина, самая старшая, с раннего детства была у нас авторитетом. Строгая и рассудительная не по годам, она с детства привыкла руководить сестрами и младшим братом Костей, никогда не участвовала в наших проказах, зато брала нас, 6-7-летних девчушек, по ягоды за 3-4 километра в Подверниху и Домнин враг, часто мы доходили до Княжухи, что в пяти километрах от нас. Иногда попадали под дождь или грозу. Нина нас никогда не бросала, учила быстро бегать и ловко собирать ягоды.

Шло время. Нина уехала учиться в кооперативный техникум и приезжала только на каникулы. Дома оставались мать и брат с сестрами. Отец умер рано, жилось семье трудно. Тетя Шура, их мама, каждый день пекла очень вкусные хлебы, часто ворчала: «Опять все съели». Девочки делились с подружками. Мне нравилось бывать у них, всегда весело и интересно, а у меня не было ни братьев, ни сестер. Средняя сестра Лида, зеленоглазая, стройная и гибкая, росла проказницей. Ей в голову постоянно приходили какие-то шаловливые идеи, которые мы вчетвером осуществляли: то кизяки разложим возле дома, то дрова раскидаем. Но более всех доставалось от нас одинокой старушке по прозвищу Шавочка. Однажды та пожаловалась моей маме. Мне был преподнесен хороший урок, и я стала жалеть старушку. Но самым любимым занятием для нас было чтение художественных книг и пение песен. Приехала на каникулы Нина, мы были счастливы, она научила нас новым песням. Я даже помню, где мы пели, запоминали слова и мотив с первого раза. Взявшись под руки, шли в клуб, а потом часами пели под чьим-нибудь окном или на соседней улице.

Время шло. Мы повзрослели. Лида и я окончили восьмилетку в Липовке и пошли учиться в с. Силино, что в Мордовии. Обе закончили школу с медалями и поступили в вузы, только Лида — в Горький, а я — в Саранск. Один экзамен — и мы зачислены.

Нина к тому времени завершила учебу в техникуме, ее направили работать в Мордовию, в г. Ардатов директором ресторана. Кстати, в Липовке она считалась одной из лучших невест. За ней ухаживали видные женихи и городские, и сельские. Высокая, статная, она сразу бросалась в глаза. И сватали ее за красоту, доброту и трудолюбие. Нина получила в Ардатове квартиру и перевезла к себе мать, сестру Таю и брата Костю. Она помогла Тае получить медицинское образование, помогала и Лиде в Горьком, но более всех любила и пестовала брата. Он окончил среднюю школу с золотой медалью и поступил в Казанский университет на мехмат. Нина постоянно посылала ему деньги, строго следила за его поведением.

Однажды она приехала ко мне в Казань, где я уже работала педагогом в школе. Узнав, что брат гуляет с девчонкой легкого поведения, она резко отчитала обоих.

Костя закончил университет, уехал по распределению на Урал и там женился. Лида стала прекрасным стоматологом, а Тая замуж так и не вышла. Нина же, наконец, подумала и о своей судьбе. Она давно дружила с парнем из Княжухи, но не хотела связывать себя браком, пока всех не определила. Лишь в 32 года вышла замуж и она.

Откровенно говоря, домашним не нравился ее выбор, хотя парень был образованный, юрист. Он не сумел оценить клад, который ему подарила щедрая судьба и порядком покуролесил за годы их совместной жизни. Молодым дали квартиру в том же подъезде, где жили мать и сестра. В браке родилась дочь, и всю свою любовь Нина стала отдавать ей. Дочка выросла и уехала в Саранск, стала балериной, но городская жизнь оказала на нее дурное влияние. Нина сильно переживала за несложившуюся карьеру и личную жизнь дочери.

А судьба готовила ей жестокий удар. Первым ушел из жизни любимый брат Костя. Ему было лишь сорок с небольшим. Нина старалась теперь помочь снохе растить племянницу. Удары посыпались один за другим:

умерла мама, потом Лида.

Лида! Лидок! Моя дорогая подружка! Когда я узнала, что тебя уже нет, сердце сжалось от горя. Помню, как мы были с тобой близки, делились секретами, как мерили три года по 9 км в Силино и обратно и в дождь, и в снег; зимой жили в интернате, а летом вкалывали на току, всегда в паре на новеньких сортировках, в работе нам не было равных. Парни бегали за тобой, ты их водила часто за нос, очень красивая и озорная. Я видела тебя в последний раз на Казанскую в 2000 году. Безумно жаль, что твоя жизнь оборвалась так рано.

Нина оплакивала каждую потерю, стала часто молиться и ходить в храм. Она рано поседела и заболела страшной болезнью, лечилась. Но немилосердная судьба приготовила ей самый страшный удар. В 24 года, купаясь в реке, утонула дочь. Нина стала еще чаще ходить в церковь, отмаливая грехи дорогих ей людей.

Испытания и беды еще не закончились. Болезнь прогрессировала. Подобно великомученице Варваре, она безропотно переносила телесные и душевные муки. Неожиданно трагически умирает последняя сестра Тая. Нина стойчески пережила и эту потерю, заботилась о единственно близком человеке — своем муже. 1 мая 2014 г., в воскресенье, она, как и ее ровесница Валентина Толкунова, соборовалась, причастилась. Пришла домой и умерла.

…Хоронили ее необычно. Гроб выносили на плечах священники при большом стечении народа. Это как же надо было угодить Господу, чтобы стяжать такую кончину. У нее никогда не было богатства, но она ушла самой богатой и счастливой, отмолив всех родных ей людей, ушла очищенной, как ангел.

Вот такая трагическая история семьи Кузнецовых, которых знают и помнят в Липовке.